ホテルブランディング成功事例に学ぶ中小ホテルの差別化と収益向上

なぜ今、ホテルブランディングが重要なのか

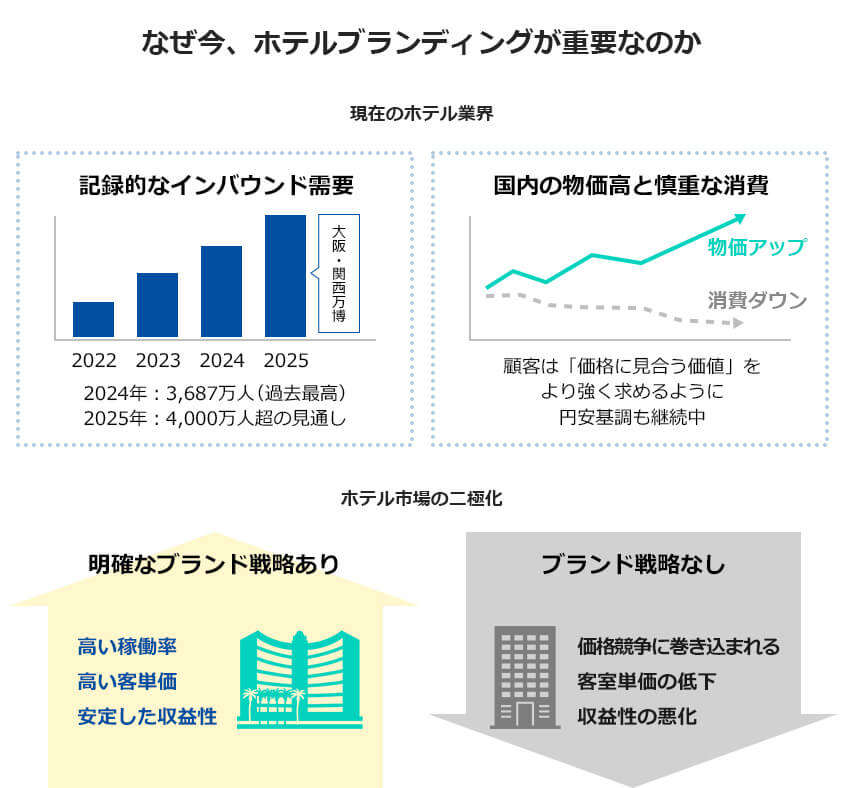

日本のホテル業界は今、かつてない変化の時期を迎えています。2025年5月現在、コロナ禍の影響が過去のものとなり、円安基調が続く中で記録的なインバウンド需要と国内の物価高という相反する状況が生まれています。2024年の訪日外国人旅行者数は3,687万人(*1)と過去最高を記録し、2025年は4,000万人(*2)を超える見通しです。特に大阪・関西万博の開催により、関西エリアを中心に宿泊需要が高まっています。

一方で、国内旅行市場では物価高の影響により消費に対する慎重姿勢が見られ、顧客は「価格に見合う価値」をより強く求めるようになっています。この環境下で顕著になっているのが、宿泊施設の「二極化」です。明確なブランド戦略と差別化ポイントを持つホテルは高い稼働率と単価を維持する一方、そうでない施設は価格競争に巻き込まれ、収益性が低下しています。

多くの中小ホテル経営者は「ブランディングは大手ホテルチェーンのもの」「予算がかかりすぎる」と考えがちです。しかし、現代のデジタル環境では、限られた予算でも効果的なブランディングが可能になっています。実際、最も成功している中小規模のホテルの多くは、「リソースの制約」をむしろ強みに変え、大手にはできないユニークで一貫性のあるブランド体験を提供しています。

本記事では、実際に成功を収めた中小ホテル・旅館のブランディング事例を紹介し、限られた経営資源の中でどのように独自の価値を創出し、競争力を高めたのかを解説します。日本の地方旅館、都市型ビジネスホテル、さらには海外の参考になる事例から、あなたのホテルにも応用できる具体的なヒントを見つけていただければ幸いです。

老舗旅館「M庵」に学ぶ ブランド再生の成功事例

老舗旅館が直面した危機

長野県の山間部に位置する創業80年の老舗旅館「M庵」(客室数12室)は、2019年までバブル期の繁栄から徐々に衰退し、年間平均稼働率が36%まで低下していました。施設の老朽化と設備投資不足、「普通の温泉旅館」としての印象で差別化要素の欠如、団体客依存からの脱却の遅れ、デジタルマーケティングへの対応遅れ、そして経営者の高齢化と後継者不足といった複合的な課題を抱え、廃業も検討された時期がありました。

ブランディング戦略の立案プロセス

2019年末、創業者の孫にあたる30代の女性が家業を継ぐ決意をし、旅館再生プロジェクトが始動しました。最初に取り組んだのは、自社の強みと地域資源の徹底的な棚卸しです。この分析で浮かび上がったのは、300年以上続く湯守の家系としての歴史と知識、源泉100%かけ流しの希少な温泉、地元農家との長年の関係、料理人の祖父から受け継いだ伝統料理のレシピ、そして建物は古いものの、数寄屋造りの骨格の良さといった隠れた資産でした。

地域特性と市場分析の結果、「本物の湯と食を知る大人の隠れ家」というブランドコンセプトを策定。現代的な豪華さではなく、「湯守の家」としての本質的な価値を前面に打ち出す戦略を立てました。

投資を抑えた段階的な実行プロセス

限られた資金で最大の効果を出すため、物理的改装より先に、ブランドストーリーの構築とデジタル発信を優先。「100年続く湯守の知恵」をテーマにしたコンテンツ制作から始めました。

第1フェーズ(コスト重視期:約50万円の投資)では、ブランドストーリーの構築(湯守の歴史、源泉の特徴、地域との関わり)、自社サイトのリニューアル(ストーリー中心のデザイン)、SNSでの情報発信(温泉の日々の様子、山の四季、料理の仕込み風景)、予約システム導入(直接予約の促進)に取り組みました。

第2フェーズ(体験価値向上期:約200万円の投資)では、宿泊体験の再設計(チェックイン〜チェックアウトの流れ見直し)、「湯守と巡る源泉ツアー」の企画(朝夕2回の無料プログラム)、料理提供方法の変更(料理人による解説付きの提供)、スタッフの「語り部」トレーニング(地域の歴史や温泉文化を伝えるスキル養成)を実施しました。

第3フェーズ(設備改善期:約800万円の投資)では、共用部分の一部リノベーション(ロビー、廊下の照明と床の修繕)、2室のモデルルーム的改装(「湯守の部屋」テーマ)、アメニティの開発(地元の植物を使ったオリジナル入浴剤)、露天風呂の改修(自然素材へのこだわり)へと進みました。

成果と成功要因

このブランディング戦略の結果、2年後の2022年には年間平均稼働率が55%まで向上。さらに客単価も12%アップし、総売上は1.7倍に増加しました。特筆すべきは、リピート率が18%から32%に上昇したことで、安定的な経営基盤が構築されつつあります。

成功の主要因としては、「湯守の家」というコンセプトを全ての施策に反映させたブランド戦略の一貫性、物理的改装より先にストーリーとデジタル戦略を優先した投資の優先順位の適切さ、地元の歴史や文化、食材を体験価値に転換した地域資源の活用、全員が「湯守の家」の物語を語れるようにしたスタッフの巻き込み、そして成果を確認しながら次のステップに進む段階的なアプローチが挙げられます。

この事例から学べるのは、資金力や施設の新しさに頼らなくても、本質的な強みを見極め、それを一貫したストーリーとして伝えることの重要性です。特に注目すべきは、大規模な設備投資の前に、ブランドコンセプトの明確化とデジタル発信を優先したことにより、効率的な投資回収を実現した点です。

都市型ビジネスホテル「ABCホテル」のリブランディング戦略

価格競争からの脱却を目指して

大阪・京都・神戸に7つのホテル(合計約400室)を展開する中小チェーン「ABCホテル」は、2018年頃から大手チェーンや海外ブランドの攻勢により、価格競争に巻き込まれ、収益性が悪化していました。大手チェーンとの価格競争の激化、OTA依存度の高さ(予約の82%がOTA経由)、各ホテル間のブランド統一性の欠如、「どこにでもある普通のビジネスホテル」という印象、顧客データの未活用(リピーター戦略の不在)といった課題に直面していました。

ビジネスパーソンに特化した差別化戦略

コンサルタントのアドバイスのもと、「仕事で訪れる街を、第二のオフィス兼自宅に」という新しいブランドコンセプトを設定。出張の多いビジネスパーソン(特に30-40代)を主要ターゲットとし、滞在中の生産性と快適性を高める施設・サービスを提供することで差別化を図る戦略を立てました。

ターゲット顧客の徹底分析から、月に3-4回の出張がある、宿泊中も仕事の継続を求めている、ルーティンの維持(運動習慣など)を重視、健康意識が高い、デジタルツールへの依存度が高い、無駄な社交を避ける傾向といった特性が浮かび上がりました。これらの分析から、「効率的・生産的で健康的な出張体験」を提供する価値提案を中心に据えました。

段階的な実行プロセス

約2年かけて全ホテルを段階的にリブランディング。最初に1ホテルでテストし、効果を確認しながら展開していきました。

第1フェーズでは、ブランドアイデンティティの再設計(ロゴ、カラースキーム、タイポグラフィ)、大阪本町店での試験的導入(ロビーの「ワークスペース化」、客室の一部改装)、デジタルマーケティング戦略の刷新(コンテンツマーケティング重視)、「ビジネスプロフェッショナル」向けサービスメニューの開発に約1200万円を投資しました。

第2フェーズでは、チェックイン/アウトプロセスの効率化(モバイルチェックイン導入)、客室の「ワークステーション」化(デスク環境の改善、照明・椅子の見直し)、「スリープクオリティ」向上施策(マットレス・枕の選択制)、「ヘルシーブレックファスト」メニューの開発、ランドリー・ジム利用の提携サービス開始に約800万円を投じました。

第3フェーズでは、会員プログラム「ABCプロ」の立ち上げ、モバイルアプリの開発(客室コントロール、サービスリクエスト機能)、CRMシステム導入と顧客データ活用、法人営業強化と企業契約の拡大に約1500万円を投資しました。

具体的な成果

3年間の取り組みの結果、客室単価(ADR)が15%向上、平均稼働率が78%から85%に上昇、直接予約比率が18%から42%に改善、リピート率が22%から36%に増加、顧客満足度スコアが3.2から4.1(5点満点)へと向上しました。

成功の主要因としては、「出張ビジネスパーソン」の具体的ニーズに焦点を当てた明確なターゲティング、全ての接点での「第二のオフィス兼自宅」体験の提供という一貫したブランドメッセージ、顧客フィードバックを継続的に収集・分析して改善するデータ主導のアプローチ、効果検証しながらの慎重な展開という段階的な投資、そして直接予約促進によるOTA依存からの脱却が挙げられます。

この事例から学べるのは、価格競争に陥りがちなビジネスホテル市場でも、顧客の潜在的ニーズに焦点を当てた差別化が可能であることです。特に、「宿泊」という単一機能を超えて、顧客の仕事と生活の質を高める総合的な価値提供に注目した点は、多くのホテルに示唆を与えています。

地域文化体験型ホテルの成功事例 – 伝統工芸との融合戦略

地元の伝統工芸とアートを中心にしたブランディング

バルセロナから車で約1時間の小さな町にある17室のブティックホテル「K・Bホテル」は、地域の伝統工芸とアートを体験の中心に据えたブランディングで、欧州のラグジュアリー小規模ホテル賞を受賞しました。

このホテルの特徴は、地元の陶芸、織物、料理などの伝統技術を宿泊体験と融合させ、各部屋を地元アーティストとコラボレーションでデザインし、滞在者向けの日替わりワークショップを毎日開催していることです。地元の職人や生産者とのネットワーク構築を通じて、「作り手の物語」を中心にしたマーケティングを展開しています。

コスト効率の高い実施プロセス

初期投資を抑えるため、大規模改装ではなく、アーティストとの協業を選択しました。各アーティストには制作費と宿泊権を提供し、ホテル内での作品販売収益の一部も還元するモデルを構築。地元の文化的ネットワークを活かし、相互送客の仕組みも整備しています。

この取り組みの結果、開業から3年で年間平均稼働率82%を達成。宿泊客の約40%がアート/クラフト目的の旅行者で、平均滞在日数も地域平均の1.8泊に対して3.2泊と長く、客単価も高いという特徴があります。

日本での応用事例

日本各地にも豊富な伝統工芸や食文化があり、このモデルは十分応用可能です。福井の旅館「Kの宿」では、この事例を参考に、越前和紙、越前漆器、織物などの地元工芸とコラボレーションしたリブランディングを実施。工芸体験プログラムを中心にした宿泊プランが好評を博しています。

開業2年目で稼働率が前年比28%向上し、平均宿泊単価も15%上昇しました。特に注目すべきは、外国人旅行者からの予約が3倍に増加したことで、「本物の日本文化体験」を求める層に強く訴求できています。また、地元のクラフト作家や食の生産者との関係構築を通じて、地域全体の活性化にも貢献しています。

この事例の成功ポイントは、「地域の文化資源」という既存の価値を再発見し、宿泊体験の中心に据えたことで、大きな設備投資をせずに独自の価値を創出できた点にあります。単なる「宿泊」ではなく「体験の場」としてホテルを位置づけることで、価格競争から脱却し、高い付加価値を実現しています。

新しい滞在スタイルを提案する 中長期滞在型ホテルの成功事例

コワーキングとホテルを融合した新しい価値提案

リスボン郊外にある元工場を改装した「Zスペース」は、宿泊施設とコワーキングスペースを融合させた新しいタイプの施設として注目を集めています。1週間〜3ヶ月の中期滞在を前提としたビジネスモデル、快適な個室と充実した共用作業空間の組み合わせ、滞在者同士のコミュニティ形成を促進するプログラム、地域の長期滞在者向けアクティビティ情報の提供、ローカルビジネスとの連携による特別割引や体験提供といった特徴を持っています。

ブランディング戦略としては、「一時的な宿泊」ではなく「一時的な生活拠点」という考え方を全面に押し出し、特定のライフスタイル(リモートワーカー、デジタルノマド)を持つ層に特化。Instagram中心のビジュアルマーケティングと、過去の滞在者のコミュニティを活用した口コミ促進を重視しています。

日本での応用事例

日本でもリモートワークの普及に伴い、新しい旅のスタイルが生まれつつあります。和歌山の古民家ホテル「暮らすように泊まる宿」では、このコンセプトを応用し、最低7泊からの滞在プランを主体に据えたビジネスモデルで成功しています。

都会で働くクリエイティブワーカーやIT関連職種をターゲットに、「自然に囲まれた創造的な仕事環境」をコンセプトとし、高速Wi-Fi環境、共有ワークスペース、地元との交流プログラムを提供。平日は仕事、週末は自然体験や地域交流といったライフスタイルを支援するサービス設計が特徴です。

この取り組みにより、従来のホテルビジネスでは課題となる平日の稼働率が大幅に改善し、季節変動も少ない安定した運営が実現しています。また、長期滞在者は地域での消費も活発で、地元経済への貢献度も高いという副次的効果も生まれています。

特に地方の中小ホテルにとって、ワーケーションや中期滞在者向けの特化型ブランディングは、季節変動の平準化や客単価向上につながる可能性があります。従来の「観光」だけでなく「暮らし・仕事」という新たな価値軸でブランディングすることで、新しい顧客層の開拓が可能になっています。

成功事例から導く中小のホテルブランディングの成功要因

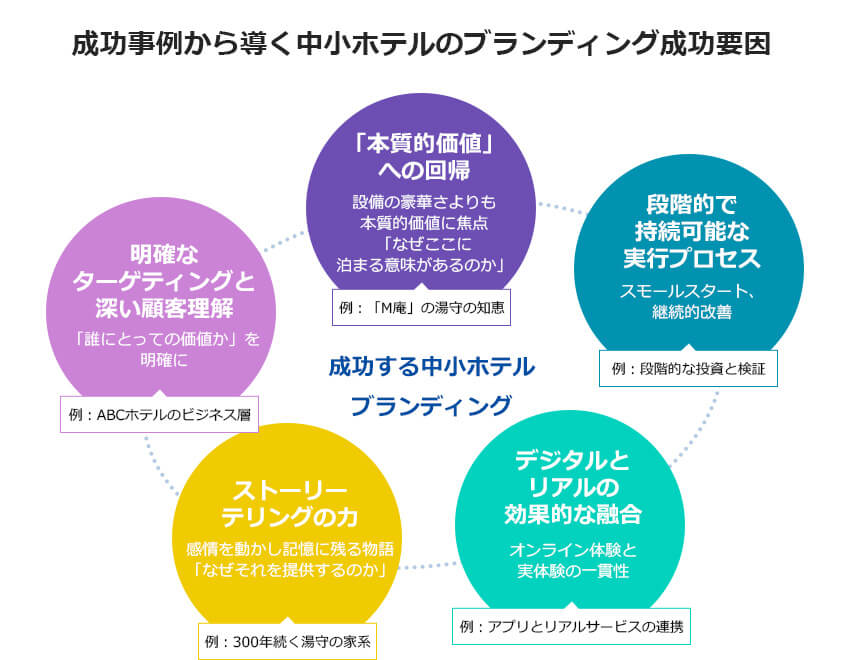

これらの事例を分析すると、成功した中小ホテルのブランディングには以下の共通要素が見えてきます。

「本質的価値」への回帰

成功事例に共通するのは、表面的な施設やサービスの豪華さではなく、ホテルや地域の本質的な価値に焦点を当てている点です。「M庵」の湯守の知恵、「ABCホテル」の仕事と生活の質向上、「K・Bホテル」の地域文化体験など、いずれも「なぜここに泊まる意味があるのか」という本質的な問いに答えるブランド構築を行っています。

物価高の中でも消費者は「価値ある体験」にはお金を使う傾向があります。中小ホテルにとっては、設備の豪華さで大手と競争するのではなく、独自の本質的価値を明確にすることが差別化の鍵となります。

明確なターゲティングと深い顧客理解

成功したホテルは例外なく、「誰にとっての価値か」を明確にしています。あらゆる人に好かれようとするのではなく、特定のニーズや価値観を持つ顧客層を深く理解し、その層に強く響く体験を設計しています。このアプローチにより、限られた資源の中でも効果的なブランド構築が可能になっています。

「ABCホテル」のビジネスプロフェッショナル、「Zスペース」のデジタルノマド、「K・Bホテル」のアート愛好家など、それぞれが明確なターゲット像を持ち、その層の具体的ニーズに応える体験を提供しています。

ストーリーテリングの力

物語は人の記憶に残り、感情を動かします。成功事例では、単なる設備やサービスの説明ではなく、「なぜそれを提供するのか」「どのような思いや歴史があるのか」といったストーリーを効果的に活用しています。特に歴史や地域性を持つホテルでは、このストーリーテリングがブランドの核となっている例が多く見られます。

「M庵」の300年続く湯守の家系、「K・Bホテル」の地元職人の想いと技術など、感情に訴えかける物語がブランドの差別化と記憶に残る体験の創出に貢献しています。

段階的で持続可能な実行プロセス

いずれの事例も、大規模な初期投資に頼るのではなく、コンセプト確立とデジタル戦略を優先し、効果を確認しながら段階的に物理的投資を行うアプローチを取っています。この「スモールスタート、継続的改善」の姿勢が、中小規模ホテルの持続可能なブランディングには不可欠と言えるでしょう。

「M庵」が最初に50万円でブランドストーリー構築とデジタル発信に注力し、成果を確認してから段階的に設備投資を行ったように、リスクを抑えながら効果的に進める方法が成功につながっています。

デジタルとリアルの効果的な融合

成功事例では、オンラインでのブランド体験とオフラインでの実体験の一貫性と相乗効果が重視されています。SNSやウェブサイトは単なる予約窓口ではなく、ブランドストーリーを伝え、期待値を適切に管理し、実際の体験へとつなげる重要な接点として戦略的に活用されています。

「ABCホテル」のモバイルアプリとリアルサービスの連携、「Zスペース」のオンラインコミュニティと実際の滞在体験の融合など、デジタルとリアルの境界を超えた一貫したブランド体験が高い評価につながっています。

自社への応用ポイント

これらの成功事例から、自社のホテル・旅館ブランディングに応用できるポイントをまとめます。

まず、自社の強みと地域資源の棚卸しを徹底的に行いましょう。「当たり前」と思っている特徴が、実は差別化の鍵になるかもしれません。歴史、立地、スタッフの特性、地域との関係性など、目に見えない資産も含めて再評価することが重要です。次に、「誰のための価値か」を明確にします。すべての人に好かれようとするのではなく、特定のターゲット層に深く響く価値提案を考えましょう。そのターゲットの潜在的ニーズを理解し、それに応える体験を設計することが重要です。

ブランディングは一朝一夕には完成しません。小さな成功を積み重ねるアプローチが効果的です。まずは投資の少ないデジタル戦略や顧客体験の改善から始め、効果を確認しながら段階的に進めることで、リスクを抑えながら確実に成果を出せます。

ブランディングは「贅沢品」ではなく、現在の市場環境だからこそ、中小ホテル・旅館の「生存戦略」となるものです。これらの成功事例を参考に、あなたのホテルだけの独自の価値を見つけ、伝え、実現するための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。